浦東空港で体験した「代理注文ビジネス」

私は年に十数回飛行機に乗りますが、エコノミークラスしか利用しない一般人です。そんな私から見て、空港内の飲食店は選択肢が少ないうえに値段が高く、そして中国人が求める「鍋気(中華料理ならではの火力の香ばしさ)」も欠けていると感じています。きっと中国人の皆さんも同じように感じているのではないでしょうか。特に、空港内では高いお金を払わないと満足のいく体験ができないのも事実です。ところが、昨年上海浦東空港で思いがけず「お値段以上」の価値を感じさせられる体験をしました。恐らく2024年の1年間で「最も満足した消費体験No.1」と言っても過言ではありません。今回はその体験談と「代理注文ビジネス」についてお話したいと思います。

予想外のグルメ体験

昨年9月、飛行機で旅行に行ったときのことです。保安検査を終えて一息ついたところで急に空腹感を感じました。これから5時間以上のフライトを控えていて、機内食はどうせチキンライスかフィッシュヌードルになるだろうから、せめて機内食より「マシ」なものを食べたいと思い、搭乗前にしっかり食事を取ることにしました。あたりを見渡すと、カフェ・パン・サンドイッチばかりで、ラーメン店(単品78元〜)や点心店(1人用セット108元〜)もありますが、どれも気が進みませんでした。

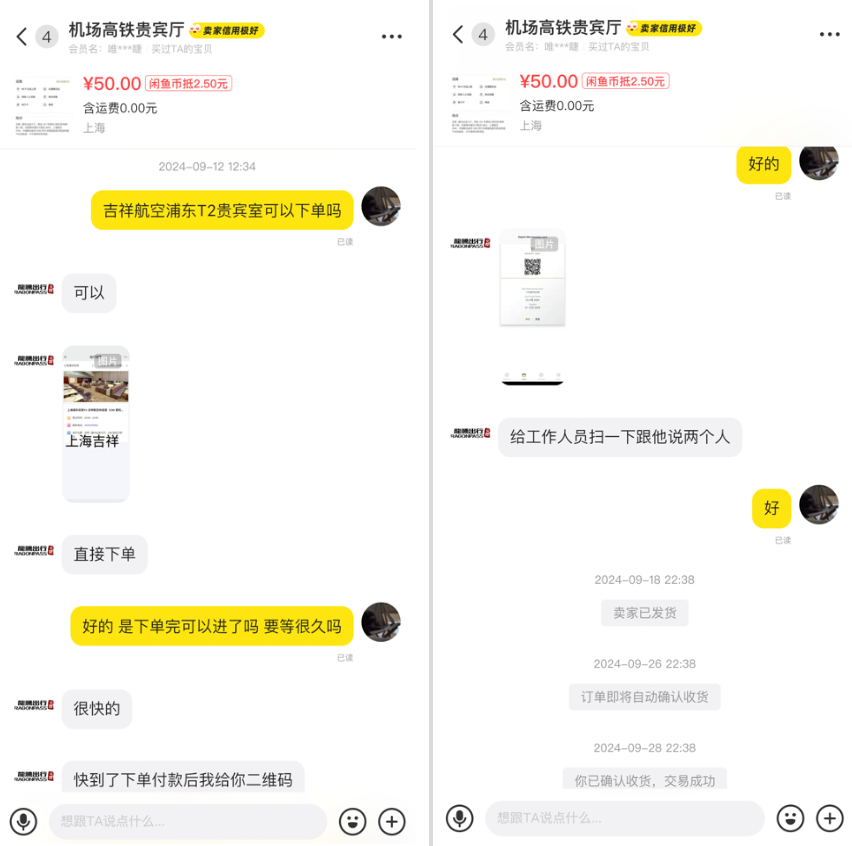

あるVIPラウンジの前を通りかかったとき、テーブルの上にある湯気の立つラーメンが目に入りました。私は以前「閑魚(中国のフリマアプリ)」で、ネットで人気のコーヒードリンクの代理注文を使って安く買えたことをふと思い出しました。今回もいけるかもと思い、すぐに閑魚アプリを開いて「上海浦東空港 VIPラウンジ」を検索しました。すると、なんと1人様50元のラウンジのビュッフェ利用チケットが出品されていました。これはかなりお得な価格だと感じた私は早速出品者に連絡しました。そして、すぐに返信があったので、利用方法を確認して即注文しました。3分後にQRコードが送られてきて、ラウンジ受付でバーコードスキャンしてスムーズに入場できました。私は手荷物を置いてまず牛肉麺(茹でるのに少し時間がかかるため)を注文しました、テーブルに並べてあるサラダ、炒め物、デザートは食べ放題でした。

とにかく充実した食事でした。最後は香り高い挽きたてコーヒーをいただき、大満足でした。あまりにも夢中だったので、写真を撮り忘れてしまいました。一連のプロセスはスムーズすぎてとても不思議な感じがしました。周囲を見渡すと、順番待ちするほどは混雑していなかったものの席はほとんど埋まっていたので、結構お客さんが入っていました。もしかすると、私と同様に「代理注文」を利用したお客さんがたくさんいるかもしれないと思いました。食後はラウンジ前のシャトルカーで搭乗ゲートまで送ってもらい、予定通り飛行機に乗ることができました。

消費者としては大変満足のいく体験でしたが、このような消費行動は店舗や通常料金での利用客にどんな影響を与えているのだろうと疑問が湧いてきました。そこで、少し調べてみることにしました。

代理注文に隠された経済学

航空業界の知人によれば、閑魚での出品者の多くはクレジットカードの特典として付与されたVIPラウンジの利用権を小分けにして転売しているようです。そして、航空会社側はこのような特典の再販売を黙認しているので、VIPラウンジの高級なイメージを損なわずにリソースを有効利用することできるわけです。これは5つ星ホテルがランチビュッフェの団体割引を実施すると同時に、空いている時間帯を利用して通常顧客を入れて収益化するのと似ています。

このような「中国ならではの消費の知恵」は、デジタル化によってサービスが再編成された結果とも言えます。VIPサービスを受ける権利が電子チケットとして流通すると、物理的な空間利用がクラウドで売買されるようになります。その結果、一般的な消費者もその価値を享受できるようになったのです。データによれば、ある空港のVIPラウンジでは、閑魚アプリ経由の1日あたりの利用者数は37%増加し、苦情の増加率もわずか2%にとどまったそうです。

アイリサーチ社(艾瑞咨询)の『2023年中国中古EC市場研究レポート』によると、中国の中古取引市場の規模は1.5兆元を突破し、このうちサービス関連取引の伸びは67%に達し、物品取引よりも著しい成長を見せています。特に「小分けされた特典の転売」が新たなトレンドとなり、2023年上半期「空港VIPラウンジ」の関連取引件数は前年同期比214%増加しました。

また、マッキンゼーの『2023年中国消費者報告』によれば、Z世代の45%が「代理注文」を通じて本来の生活水準を超えた体験をすることができ、特に一線都市ではその割合が58%にまで増加しています。これは中国民航局2022年のデータによると、2019年12%だった空港ラウンジの「非契約ユーザー」利用率が37%にまで上昇し、60%以上が二次流通市場経由となっているそうです。

もちろん、良いことばかりではありません。中国消費者協会の統計によれば、2023年の「代理注文」関連の苦情のうち32%は、商品の発行元が確認できなかったことに関係しています。またこれらの「特権」の所在の偏っているという構造的な問題もあるようです。『2023年中国航空サービス白書』では、一部の航空会社のVIPラウンジは定員の130%を超えたため、サービス提供速度が40%低下したと指摘されています。報告書ではこのような「特権サービスのインフレ」について、「特権が流通可能な商品になると、その希少性による価値は急速に失われていくでしょう。」とも述べられています。

まとめ

「代理注文」は、クレジットカードのポイントや企業の福利厚生、会員特典など眠っているリソースを活性化させる手段でもあります。しかしその一方で、契約を守る精神や正規利用者の体験を損なう可能性もあります。「企業の特典」「転売市場」「エンドユーザー」の三者間で良好な循環構造が確立されており、より大きな価値創出につながる状態であることが重要です。

「存在するものは合理的である」という考え方に完全に賛同するわけではありませんが、利用者がラウンジのマナーを守り、全体のバランスを崩さない限りは、グレーゾーンでありながらも権益を循環させる健全なサイクルであるとも言えるのではないでしょうか。