瀬戸内海芸術祭:豊島編

皆さん、こんにちは。balconia のアートディレクター、曹笑(ソウ ショウ)、ニックネームはKuro(クロ)です。

今年のゴールデンウィークに京都と瀬戸内国際芸術祭に行ってきました。緑あふれる庭園と青く広がる海に癒されながら、素晴らしい休暇を過ごすことができました。今回はスケジュールの都合で、豊島と直島しか訪れることができませんでしたが、時間に余裕があったら小豆島や犬島など他の島々にも行ってみたかったです。それぞれの島でまた違った体験ができるはずです。

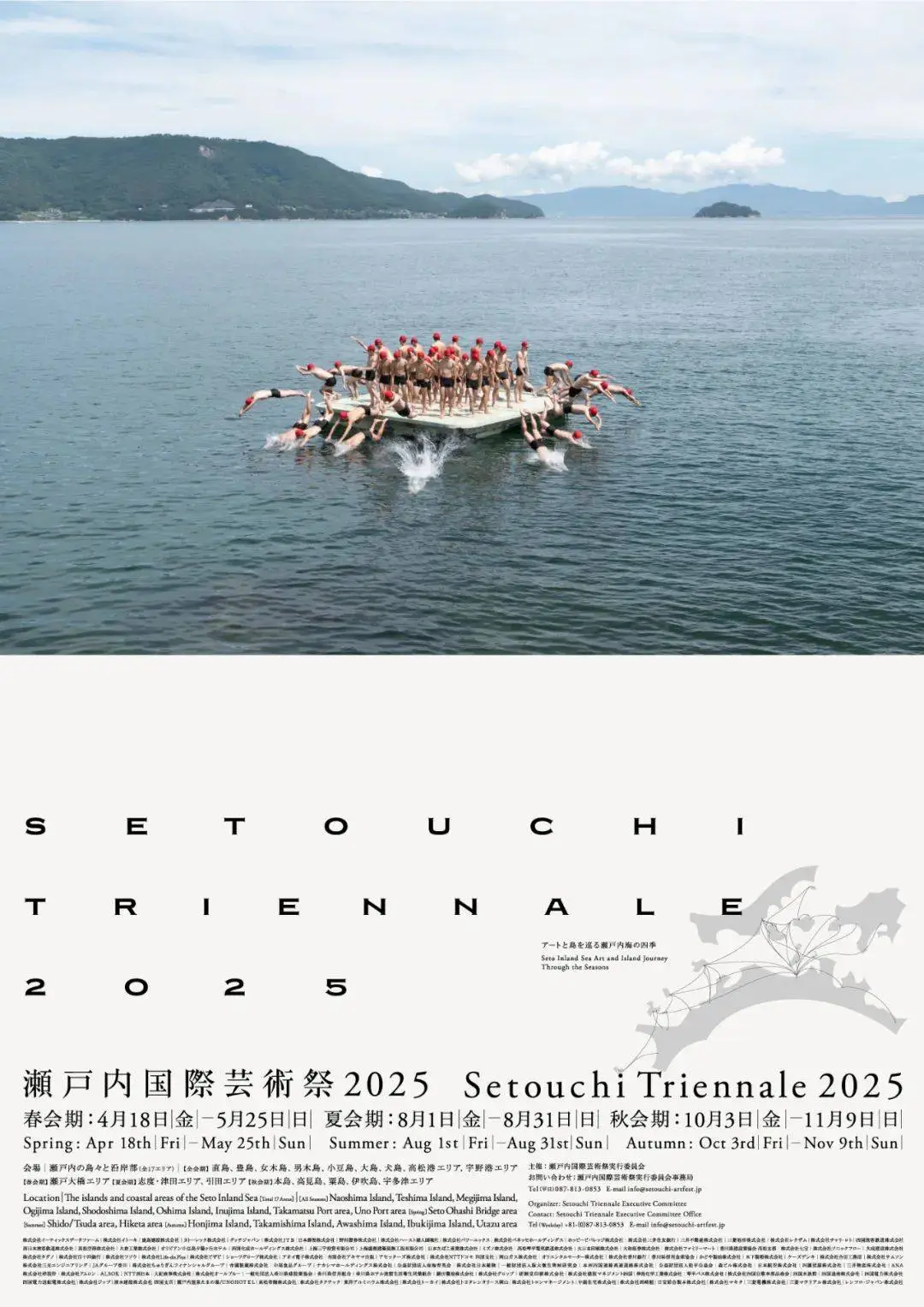

まず、瀬戸内国際芸術祭について、簡単にご紹介しておきます。この芸術祭は2010年に始まり、海・島の再生をテーマに開催されてきました。今年で第6回を迎え、開催期間は例年およそ100日。春・夏・秋の3会期に分かれていて、どのタイミングでも楽しめるのが魅力です。

画像出典:瀬戸内国際芸術祭オフィシャルサイト

芸術祭の開催期間でなくても島を訪れることはできますし、むしろ人が少なくて快適かもしれません。今回私たちが会期中に行ったのは、増便されるバスやフェリーといった公共交通を活用したかったからです。注意点として、京都は気ままに歩き回ってもなんとかなりますが、瀬戸内の島々を訪れる場合は、事前のリサーチと綿密な計画が必須です。

そのため、入館時間から逆算してバスの時刻を決める必要があります。加えて、会期中は人が多いため、バスや高速船が満席で乗れないことも。そんなときのために、早めの移動を心がけたり、自転車や徒歩での移動を想定した「Plan B」も考えておくと安心です。P型人間(※MBTI)にとっては試練になるかもしれませんが、私たち2人ともINTJタイプなので、旅行中は共に計画を立て、協力し合いました。幸い大きなトラブルもなく、「J型(計画タイプ)は1人じゃ足りないね!」と痛感しました。

それでは、ここからは印象に残った順に、芸術祭の体験をご紹介していきます。

TOP1:豊島美術館

豊島で最も有名なアートプロジェクトといえば、やはり「豊島美術館」でしょう。日本の建築家・西沢立衛とアーティスト・内藤礼が共同で設計しました。

まず、小山を半周ほど歩かなければなりません。途中でふと立ち止まれば、美しい海の絶景を眺めることができます。

美術館の入口に到着後、靴を脱いで入館します。館内は撮影禁止です。

この美術館は弧状のコンクリートでできており、まるで山の中の洞窟のようですが、内部は非常に滑らかな空間が広がっています。

中に足を踏み入れると、天井に開いた2つの丸い穴が目に入ります。その穴から見えるのは、空、木々、光、そしてたまに飛び交う鳥。自然が切り取られ、差し込む光と影に導かれるように、人々はその下に座ったり、寝転んだりしながら、今この瞬間に身をゆだねていきます。

外側に向いていた意識をゆっくりと内側へと向けると、空間内の細部が目に入ってきます。たとえば、丸穴の縁に揺れる細いリボン。風に吹かれて弧を描くその姿は、まるでブランコのようです。あるいは、床に空いた小さな穴から静かに現れる水滴。床の小さな穴から水滴がポタポタ垂れ流れ、ゆっくりと中央に溜まっていきます。水滴が集まりそして散りゆく様子を、ふと時間を忘れて何時間でも見ていられそうです。

TOP2:「最も美しいカーブ」

美術館を出ると、美しい道路の景色が見えてきます。これはアート作品ではないのですが、その美しさから中国のSNS「RED」では「豊島で最も美しいカーブ」と呼ばれています。

ゆるやかな下り坂に沿ってカーブを歩いていくと、視界の先に少しずつ海が広がり、風景が開けていく感覚がなんとも心地よく、自然と気分も晴れやかになります。

TOP3:海を夢見る人々の場所

「海を夢見る人々の場所」は私たちが豊島で最初に訪れたアート施設です。島に到着後、バスに乗って甲生方面へ向かい、「海を夢見る人々の場所」に直行しました。これは瀬戸内国際芸術祭2025の公式ガイドブックの表紙に掲載されている作品でもあります。

オフィシャルサイトではこの作品について次のように紹介しています:

海を夢見る人たちが座り、海を眺める椅子:オーストラリアを代表する現代美術家と建築家のユニットによる作品。漁網のようでもあり、流木のようでもある質感が鉄鍛造によって表現されている。地元から、あるいは遠く離れたどこかから、海を眺めにこの浜辺を訪れるさまざまな人たちが腰かけ、海や空をより身近に感じ、思考を浮遊させるための場所。

この作品の魅力の捉え方は人それぞれですが、私が一番心惹かれたのは、砂浜に映るその影です。太陽の光や砂の形状が刻一刻と絶えず変化し、さまざまな姿を見せてくれます。一人ひとりの視点が異なるので、同じ作品でも見る角度によってはまったく違う作品に見えるかもしれません。

道中に広がる穏やかな山里の風景と海の景色は、初夏らしい生命力と心地よさを感じさせてくれました。

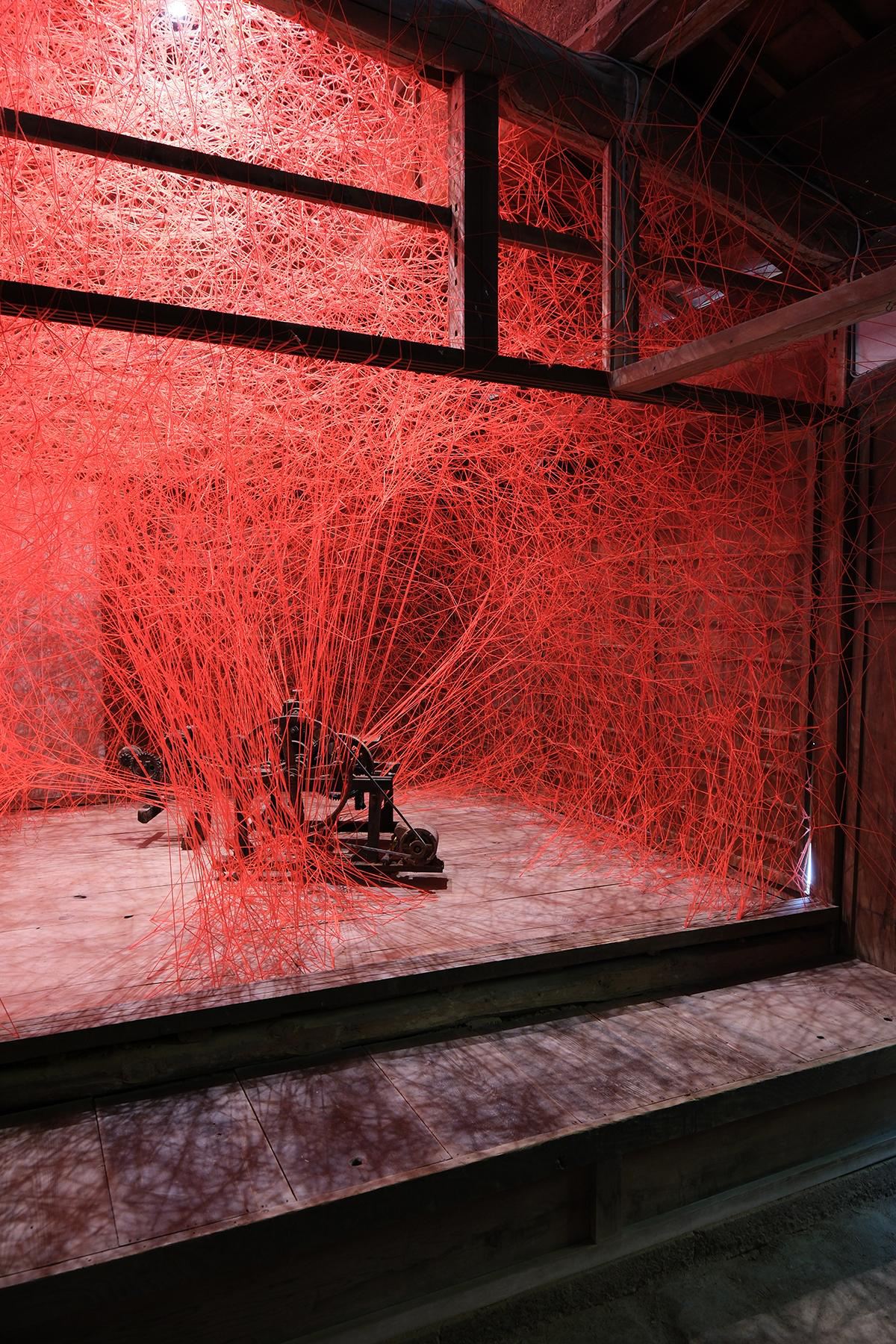

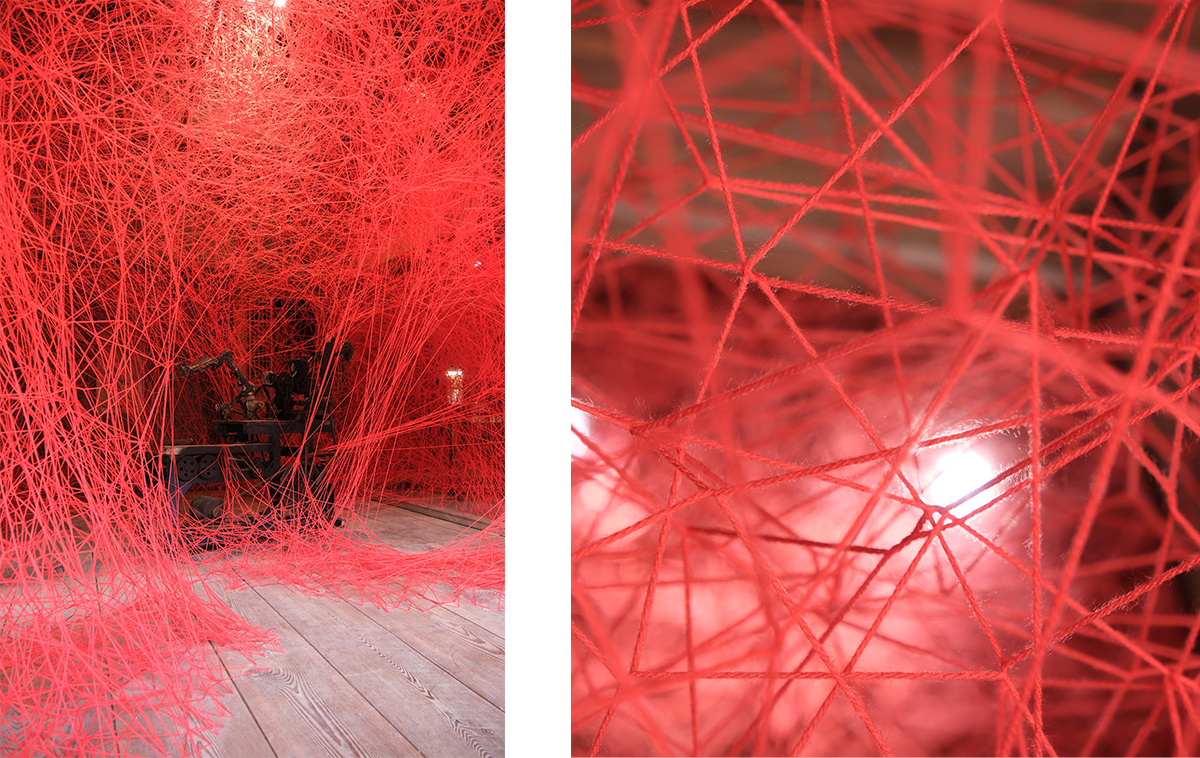

緑あふれる田園風景を抜けた先に、小さな民家の小屋の中に塩田千春の新作《線の記憶》が現れました。

TOP4:線の記憶

《線の記憶》のオフィシャルサイト作品紹介:

豊島で使用されていた素麺の製造機3台を設置して、赤い糸で空間とともに編み込む。素麺の製造機は、豊島の人々が 「もういらないけれど捨てられない大切なもの」として作家に見せてくれたものを使用する。豊島に受け継がれる様々な生活や土地の記憶を、人々の声や残されたものを通して糸で紡ぐことで未来へと残す。

髪がくるくるした金髪の3歳くらいの男の子が、突然大声で「ここはスパイダーマンの家だ!」と言ったのを聞き、居合わせた人たちは思わず笑顔に。

古民家を改装した展示空間、織機の構造、赤い糸の素材、そしてライトに照らされた糸の影…作品の中に浸っていると、「喪失」というテーマに対して、荒々しくも複雑な感覚を抱きました。

2つの作品を鑑賞した後、私たちは甲生から唐櫃港に向かいました。

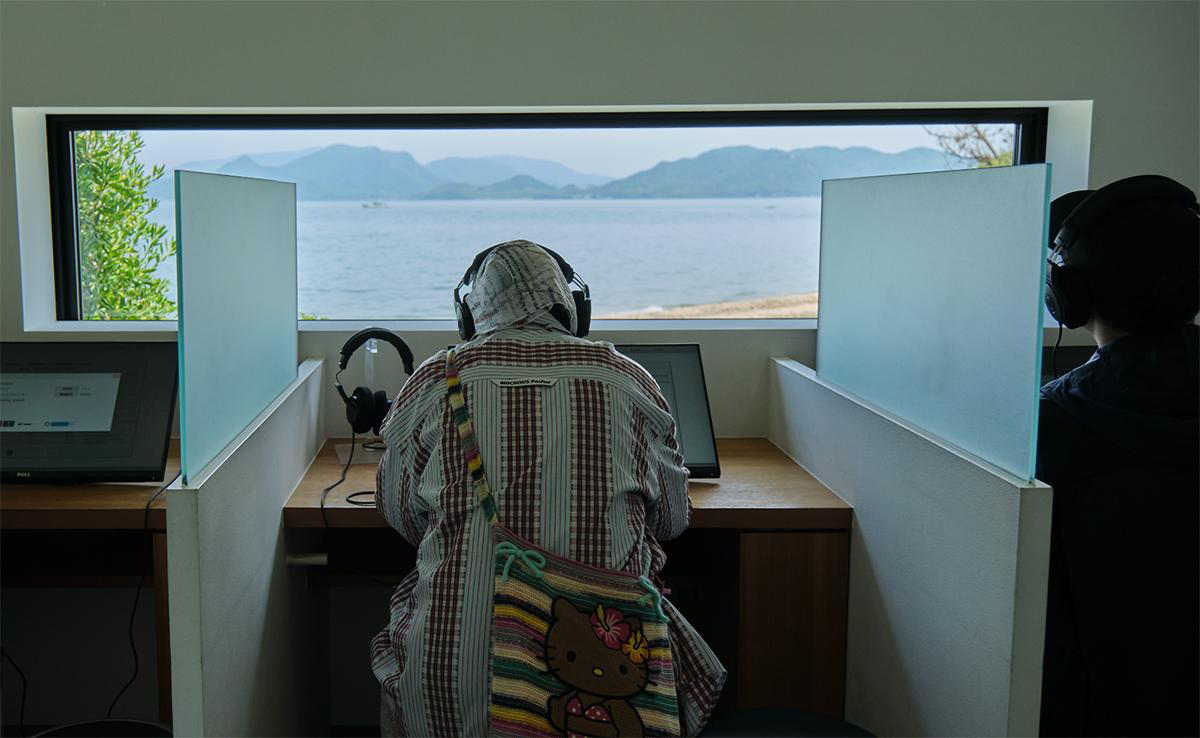

TOP5:心臓音のアーカイブ

「心臓音のアーカイブ」という小さな美術館には、世界各地の人々の心臓の鼓動音が収録されています。

展示室内は撮影禁止です。空間は完全に密閉された真っ暗な部屋となっており、左右の壁には多くの鏡が貼られています。照明は心音のリズムに合わせて点滅します。壁に顔を向けると、心臓の鼓動に合わせて点滅する自分の顔が鏡に映し出されます。他人の心臓の音のリズムを聞くのはとても不思議な感覚でした。そして、自分の心拍と同じテンポの心音が流れたとき、その体験はよりいっそう奇妙で印象深いものでした。私にとって、どちらの体験も少し不快で複雑な気持ちでした。まるで見知らぬ他人の絶対領域に入り込んでしまったような感じで、拒絶されたり、一体化されたりするような抗えない感覚でした。

展示室を出るともう一つの部屋があり、そこで録音されたすべての心音データを検索したり聞いたりすることができます。先ほどの閉ざされた暗い空間とは対照的に、こちらの部屋は青く広がる海に面しています。

そしてふとインターネットで読んだ噂話に、私は心を打たれました。ある女性が交通事故で亡くなった恋人の心音を聴くために、遠く離れた場所から瀬戸内海芸術祭にやって来て、心臓音の博物館を訪れたという話です。

アートにそのような意図があったわけでもなく、録音した本人もまさか自分が死んだ後に恋人にそんな思いを届けることになるとは想像していなかったでしょう。しかし、この作品は偶然の巡り合わせによって、第三者にとって深い意味を持つものとなりました。

「無用」のはずの芸術が、誰かの心に深く刺さる「かけがえのない意味」になる。その「無用の用」こそが、感情を揺さぶるものではないでしょうか。

「心臓音のアーカイブ」から豊島美術館へ向かう途中で見えた風景です。

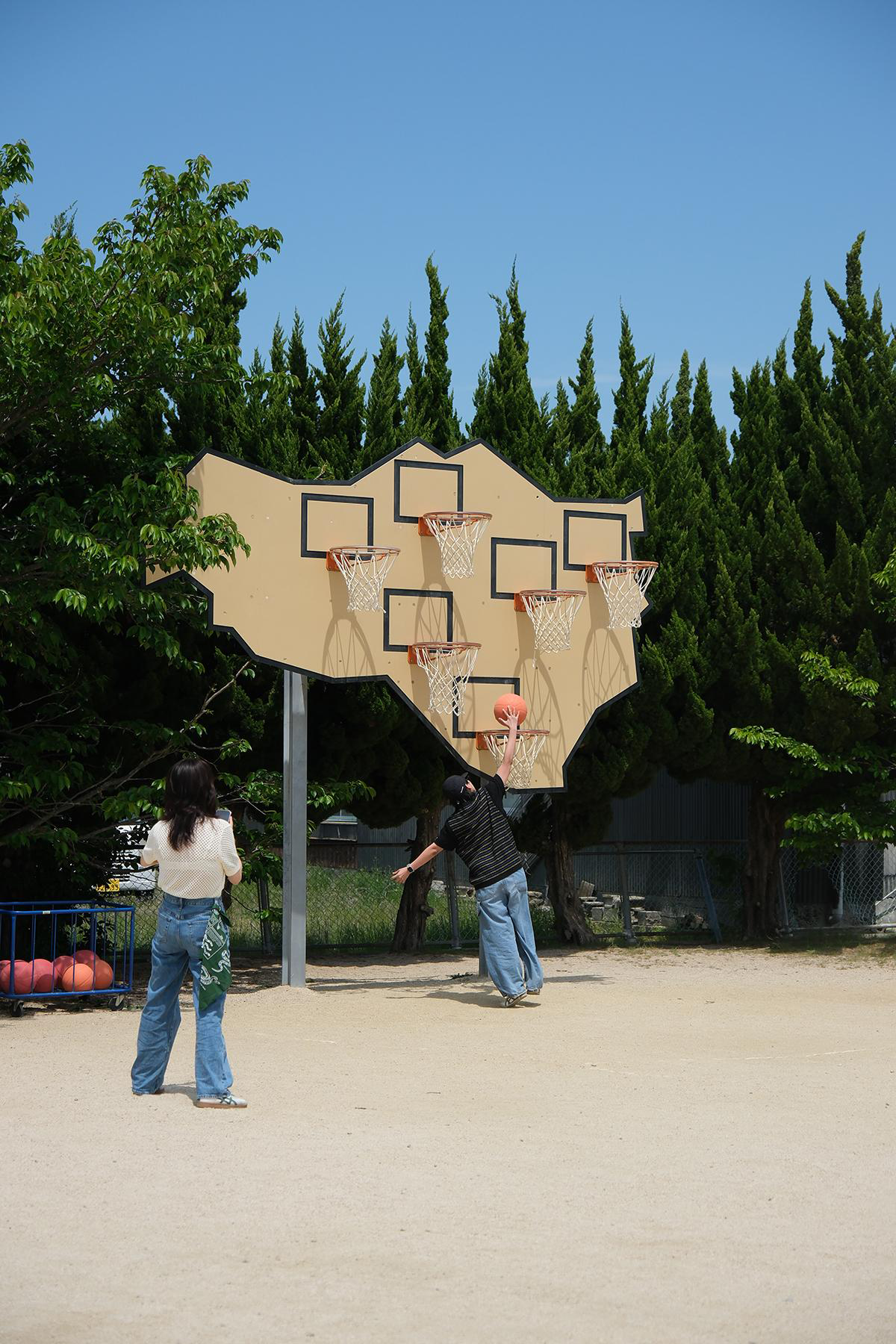

その他:勝者はいないーマルチバスケットボール

「心臓音のアーカイブ」へ向かう途中、「勝者はいない——マルチ・バスケットボール」という作品が見えてきました。

「勝者はいない——マルチ・バスケットボール」オフィシャルサイト作品紹介:

思い思いのルールで楽しむバスケットボール島の人や来場者たちがバスケットボールを楽しめる場を創出。リングがたくさんあるボードで、思い思いのルールで楽しめる。

多くの人がこのインタラクティブな作品を楽しみ、そして彼ら自身もこの作品の重要な一部となっていました。

最後に

自然に囲まれるアートと建築は気候や季節の移り変わりとともにさまざまな表情を見せてくれます。その空間に身を置いていると、ただ芸術を鑑賞するだけでなく、発見の連続でもありました。芸術と自然を通して、私たちはインスピレーションを得て、この世界を新たな視点で見つめ直すことができるのです。

PS.美術館内では撮影禁止のため、掲載している写真の一部はオフィシャルサイトより引用しています。出典の記載がない写真は、すべて筆者自身が撮影したものです。

伏線を少々

本文に登場した「赤い糸」のアーティスト・塩田千春、「心臓音のアーティスト」クリスチャン・ボルタンスキーは、山村再生をテーマとした「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」でも心に残る作品を発表しています。

(画像出典:大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ オフィシャルサイト)

(画像出典:大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ オフィシャルサイト)

彼らは上海でも素晴らしい大規模な個展を開催したことがあり、私はその作品に深く感銘を受けました。また機会があれば、その際に詳しくご紹介したいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。