瀬戸内海芸術祭:直島編

皆さん、こんにちは。balconiaのアートディレクター、曹笑(ソウショウ)です。ニックネーム「Kuro」です。

前回は瀬戸内海芸術祭の豊島についてご紹介しましたが、今回は直島の魅力をお届けしたいと思います。

直島は離島振興計画として推進された瀬戸内海芸術祭の代表的な島のひとつです。ここには現代アート・自然・建築が驚くほど美しく融合した世界が広がっています。ここにあるアート作品はただ「展示されている」のではなく、山と海、光と影、そして地元の人々の暮らしが一体となり、この島の風景の一部として息づいています。数あるアートの島のなかでも、直島こそが「アートで地域を変える」という理念の出発点であり、最も成功したモデルだと言えます。

この島には安藤忠雄の建築作品が点在しています。直島を歩いていると、直島を巡ることは、まるで彼の作品集の中を歩いているような体験です。彼の建築スタイルをじっくり味わいたい方は、まず「安藤ミュージアム」に足を運んでみてください。

ANDO MUSEUM

この美術館では、書籍や模型、ポスターといった展示を通して、かつてプロボクサーだった安藤忠雄がどのように独学で世界的建築家になったのか、その壮絶な経歴を知ることができるでしょう。また、建物自体も安藤氏の作品であり、デザインを肌で感じられます。

彼のデザインスタイルは非常に独特で、コンクリート、光と影などといったシンプルな幾何学模様を用いたデザインは、静けさとパワーを与えてくれます。装飾を極限まで削ぎ落とした空間には、厳粛さと静けさが感じられます。安藤氏の代表作には「光の教会」や「地中美術館」などがあり、 人と自然、光と空間の関係性が重要視されています。

家プロジェクト「南寺」

島の集落を歩いていると、「家プロジェクト」と呼ばれる、古民家を改装してアート作品に生まれ変わらせた展示に出会うことがあります。「暮らしそのものがアートである」という感覚を味わえるプロジェクトです。なかでも印象的だったのが「南寺」です。今回の直島の旅で、私がもっとも心を動かされた場所でもあります。こちらの建物も安藤忠雄によって設計され、中にはアメリカのアーティスト、ジェームズ・タレルの作品「Backside of the Moon」が展示されています。この作品は、光と空間の関係を極限まで追求した体験型インスタレーション。テーマは「暗闇」です。撮影は禁止、光を発するものの持ち込みもできません。というのも、そこに待っているのは“完全な闇”だからです。

https://setouchi-artfest.jp/artworks/detail/6b70e0ac-b7ed-4984-9bf1-c8078829c662

いくつかの通路を抜けてたどり着く先には、光が一切ない空間がありました。私たちは壁際の長椅子に案内され、ただ座っていました。目を開けていても見えるのは「漆黒の闇」だけで、方向感覚すら失い、「あれ? 目が見えなくなった?」と錯覚するほど、人生初めての暗闇を体験しました。 数分経って、目がだんだん暗闇に慣れてくると、前方にうっすらとした光の気配を感じました。まるで漆黒の映画館で、ぼんやりとスクリーンが浮かび上がってくるような光景でした。その後、スタッフの誘導で立ち上がると、人々は自然とスクリーンの光へと引き寄せられて歩き始めました。皆、まるでその光に触れたくてたまらないようでした。ところが、やっとの思いでたどり着いた先で、光の正体である“スクリーン”は、手を伸ばしてもどこにもありません。その光は私が思っていたよりもずっと奥の方にありました。この“暗闇の中で光に出会う”体験は、禅に通じる静けさと気づきがあり、深く印象に残りました。

スタッフによれば、この空間の光は一切調整されておらず、すべて自然な状態だそうです。入って来た時あんなに真っ暗だった通路が、出る頃にはそれほど暗く感じなくなったのです。友人の瞳孔の開き具合が気になって確認しようと思っていたが、彼女は既にサングラスをかけていました。室外の光が眩しくてサングラスをかけていなかった私は、目を開けることもできませんでした。

ベネッセハウス

安藤忠雄建築の旅を続けるなら、「ベネッセハウス」もぜひ訪れてみてください。ここはホテルと美術館が一体となった複合施設となっており、特に中庭が見どころです。折れ線と曲線が空間の中でなめらかに交錯し、屋外の地面──つまり建物内では天井にあたる部分から差し込む自然光が、床に貝殻のような美しい光と影を描き出していました。フロントの近くにある四角い窓枠の向こうには階段があり(写真1枚目)、その階段を上った先で振り返ると、先ほどの窓枠を違った角度から眺めることができます(写真4枚目)。空間と視線を誘導する、コンクリートを用いた巧みなデザインが安藤建築の特徴です。

ベネッセハウスを出て少し歩くと、草間彌生の「黄かぼちゃ」が目に飛び込んできます。青い海と空を背景に、ぽつんと置かれた黄色いかぼちゃ。眺めているだけで心が晴れやかになります。

草間彌生といえば、黄色と赤いかぼちゃなのですが、これだけではありません。彼女のもう一つの作品はヴァレーギャラリーに展示されています。

ヴァレーギャラリー

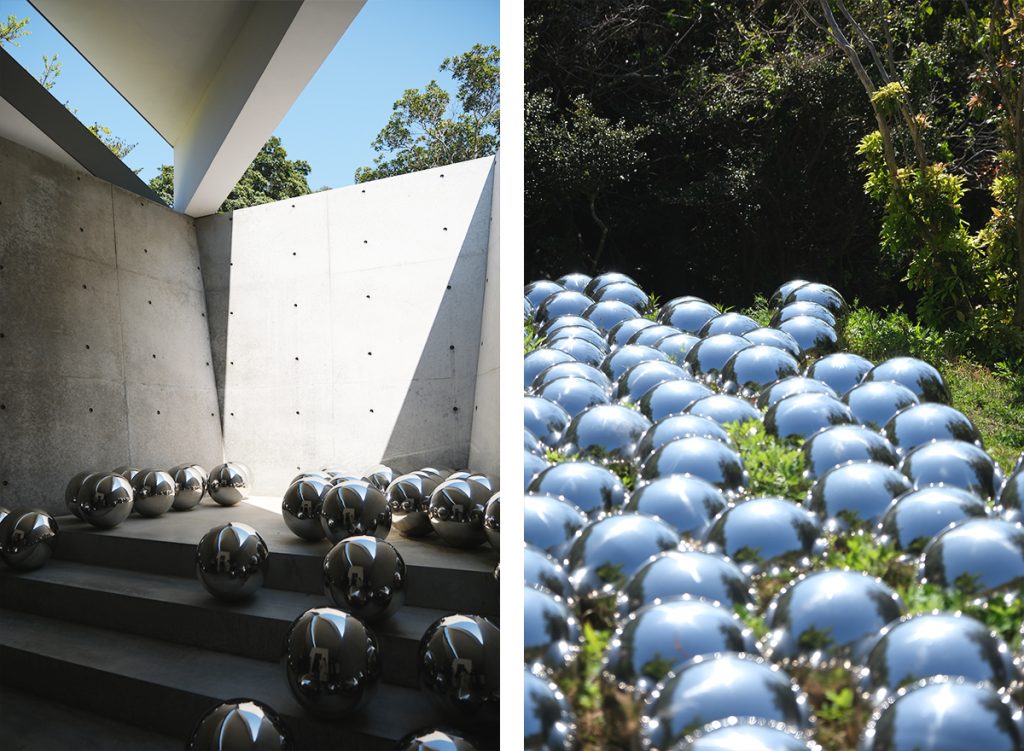

このギャラリーでは、草間彌生の《ナルシスの庭》と小沢剛の《スラグブッダ88》という2つの作品が展示されています。

私が最も惹かれたのは、草間彌生の「ナルシスの庭」です。「Narcissus(ナルシス)」は水仙を意味し、水面に映った自分に恋をして命を落としたギリシャ神話の美少年の名前に由来しています。西洋文化では、ナルシスは自己愛や自惚れといった意味になります。この作品の周りには数百個の鏡面仕上げのステンレスボールが地面や水面、草むらの中に配置されていて、周囲の景色や鑑賞者自身の姿を反射しています。

このコンクリート展示空間は誰が設計したのでしょうか。もうお分かりですね。

李禹煥(リー・ウーファン)美術館

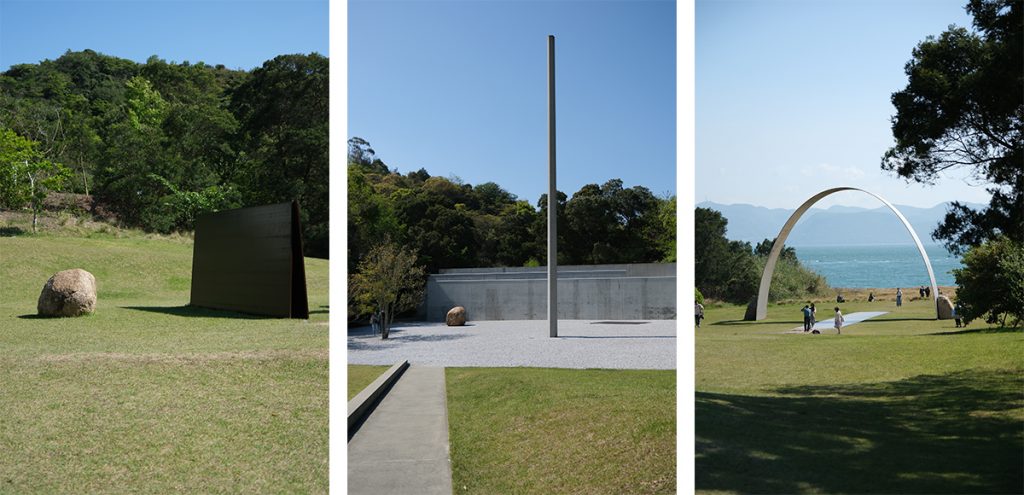

次に向かったのは、「李禹煥(リー・ウーファン)美術館」です。

館内は撮影禁止ですが、建物の外からでもその空気感は充分に伝わってきます。李禹煥は、韓国出身で日本と世界のアート業界で活躍するアーティストであり、哲学者です。そして「もの派」を代表する芸術家の一人です。彼の作品は一見とてもミニマルですが、そこには圧倒的な存在感を感じられます。李禹煥によれば、「芸術とは創作だけでなく、モノとモノ、人と世界との対話である」と語っていました。

「もの派」とは、1960年代末から1970年代初めにかけて日本で行われた現代美術のムーブメントで、「モノそのものが持つ存在感」を重視しています。主に石や木、鉄や水など、未加工の自然素材をそのまま空間に提示し、「創る」のではなく「示す」ことを強調します。この思想の根底には、禅や老荘思想、空や侘び寂びといった東洋的価値観の影響を受け、人間が主役ではなく、「無為自然」を重要視する独特な美学として知られています。もの派は「人間中心」、「技術主導」、「形式主義」といったアートロジックに反論し、「モノそのもの」、「時間と空間の体験」をコアとした、新しい東洋アート哲学の道を切り開こうとしています。

ちなみに、この美術館の建物も安藤忠雄による設計です。

The Naoshima Plan 「水」

ここでは、「水」だけでなく、「風」までもが感じられる、“流れ”のある空間体験ができます。実は、今回の直島巡りの中で、安藤忠雄が一切関わっていない唯一の建築がこの場所です。コンクリートの重厚な世界からふと抜け出して、ふだんの感覚に戻れるような、ほっとする親しみを覚えました。

ほどよい動きと流れる感覚を通して、心の静けさを取り戻すことができました。

宮浦港

帰りのフェリーに乗るために港へ戻りましたが、少し時間があったので、港周辺にある草間彌生の赤カボチャと、直島パヴィリオンを見に行きました。

右画像出典:https://setouchi-artfest.jp/artworks/detail/036b3ad9-887d-4b76-88f4-b7518ee970cc

どちらも印象的でしたが、実はそれ以上に心を惹かれたのは、日常の風景でした。

たとえば、錆びた古い船や、堤防から何かを落としてしまった若者、それを心配そうに見つめる通りすがりのご年配の方など。

アートも建築も素晴らしかったですが、最後に最も心に残ったのはこのような日常の風景でした。直島はアートを鑑賞するだけの場所ではありません。深呼吸し、自分を見つめ直し、心のリズムを取り戻すための島でもあるのです。

ふたつの心残り

今回の旅には、二つだけ心残りがありました。

ひとつは、安藤忠雄の新作「直島新美術館」です。芸術祭の夏季会期の8月1日から公開される予定なので、私が訪れた5月(春季会期)はまだ開館していませんでした。

もうひとつは、「地中美術館」に行けなかったことです。実は9年前の2016年に一度訪れましたが、今でも鮮明に記憶に残っている大好きな場所です。もし、「安藤忠雄の建築をひとつだけ観るとしたらどこがいい?」と聞かれたら、私は地中美術館をおすすめします。ただし、事前予約が必須なので、バスやフェリーの運行情報や時刻表の確認も忘れないでください。

直島は、ただの「芸術の島」ではありません。人々の暮らしがあり、季節の移ろいがあり、物語が生まれていく島です。この場所で、あなた自身の「美」に出会えますように。どうぞ、素敵な旅になりますように。