2025年都市魅力ランキング

こんにちは、balconia上海のpuppyです。お久しぶりです。 経済メディア「第一財経 新一級都市研究所」が今年も中国都市魅力ランキングを発表しました。今回は、その2025年版のランキングをご紹介したいと思います。 (はじめて「新一級都市」という言葉を聞いた方は、過去の記事:「中国都市の商業的魅力ランキングの紹介」もあわせてご覧ください。)

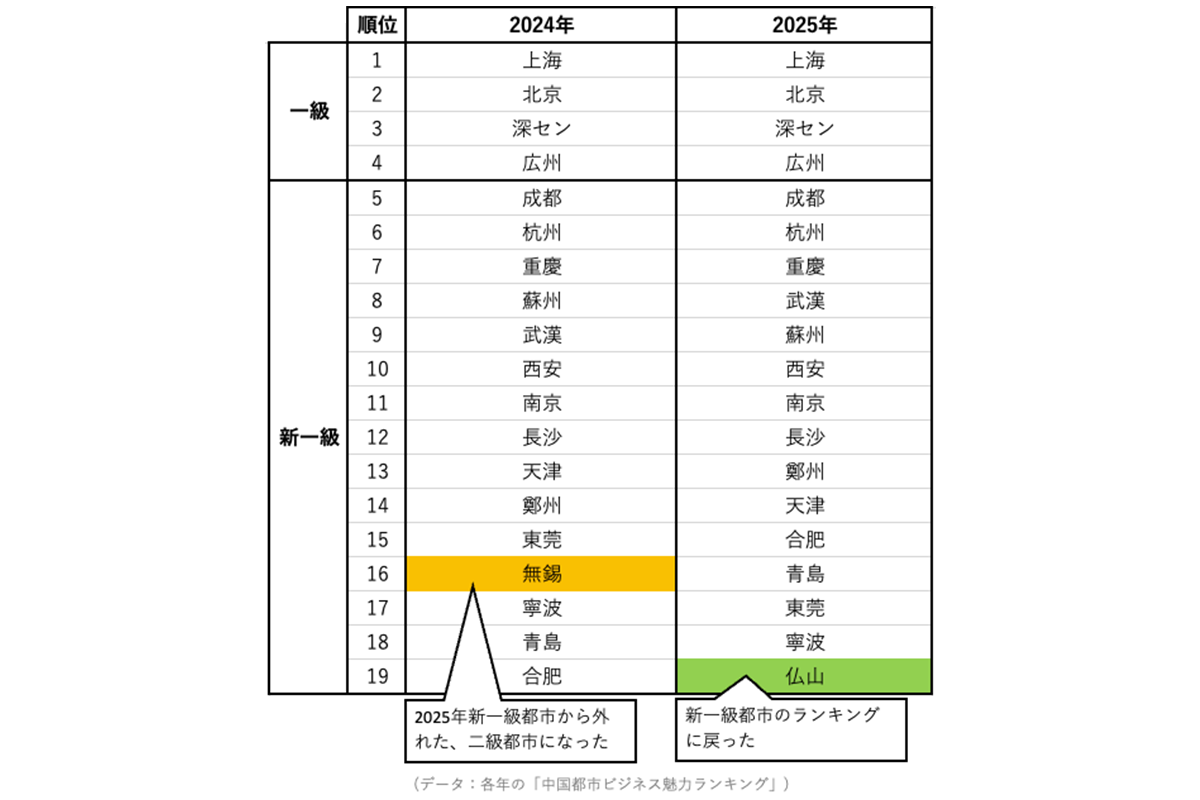

総合ランキング

「2025年都市魅力ランキング」で、新一級都市に選ばれた15都市は、その魅力度順に、成都、杭州、重慶、武漢、蘇州、西安、南京、長沙、鄭州、天津、合肥、青島、東莞、寧波、仏山となっています。

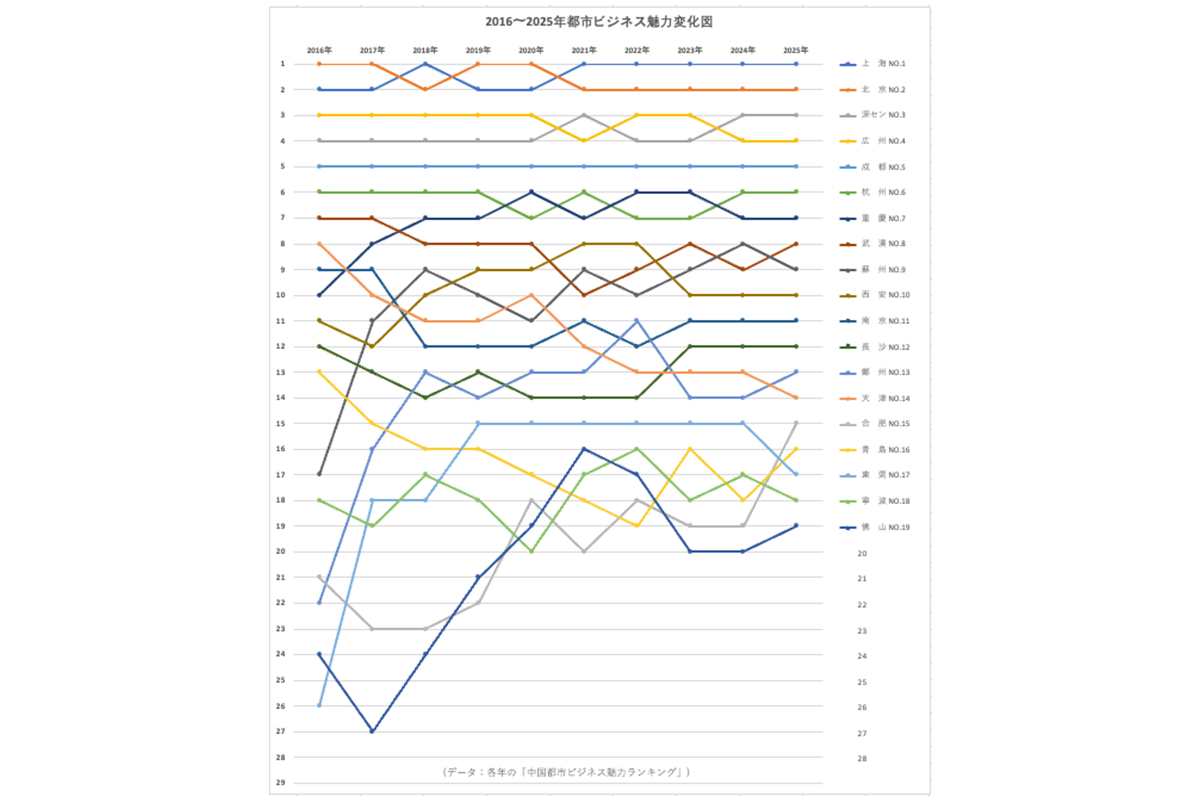

以下の図は、2016年から2025年までランキングの推移を示しています。

今年のランキングのテーマは「中国を再発見する」です。中国の都市発展の歴史は、絶えず新しい発見を繰り返してきた歴史とも言えます。身近な例として上海を見てみると、長江の河口という地理的優位性を背景にもともとは江南地方の集落として始まり、清代の開港を機に急速に発展し、極東の重要な商業中心地となりました。その後、新中国成立期には全国的な工業拠点へと転換し、改革開放以降は国際的な金融センターとしての地位を確立しました。さらに21世紀に入り、上海はグローバル化とイノベーションの拠点として新たな役割を与えられ、金融・テクノロジー・文化的活力を兼ね備えた世界都市へと進化しています。だからこそ、私たちは変化し続ける存在として都市を捉え、その短所と潜在力、そしてそこから生まれる新しい物語を発見していく必要があるのです。

新一線都市ランキングをみてみると、上位都市の顔ぶれはほぼ変わりません。成都や杭州は次世代の多方面で成長する都市としての地位を確立し、重慶、武漢、蘇州、西安も着実に存在感を高めています。一方で、今年最大の注目点は合肥の躍進です。合肥は東莞、寧波、青島などを追い抜いて第11位にまで上昇し、過去10年で最高位を記録しました。省会都市は政策・産業・公共サービスの優位性を背景に、若者や人口流入を惹きつけています。一方、非省会都市は特色ある文旅や産業のアップグレードによって突破口を模索中です。総じて、新一線都市の枠組みは固まりつつも、新たな可能性を秘めた変動が依然として存在しています。

五つの主要指標の解析

1、商業資源集積度

今年のランキングでは、都市の商業資源の評価において、ブランドの出店ロジックの再構築 が大きな特徴として見られます。従来のように単純に店舗数を増やすのではなく、都市ごとの経営効率や消費シーンへの適合が重視されるようになっています。例えば、ユニクロは中国市場参入から20年以上が経過し、ここ3年間では急速な拡大を停止しています。現在は武漢、蘇州、長沙などで「大型店を開設しつつ、不採算店舗を閉鎖する」という戦略に転換し、全体的に店舗規模を縮小しながら効率性を高めています。

2、ハブ都市性

ハブ都市性は、都市が地域ネットワークの中で果たす役割を評価する指標です。交通の利便性や歴史的な産業分業に影響されやすい指標であるため、大まかな序列に変動はありませんが、近年は交通インフラの整備により、南寧、石家荘、長春、ハルビンといった都市がより強い連結性と協調力を発揮し、新たな位置づけを確立しつつあります。特に広西では、2024年末の南玉高速鉄道の開通によって、全ての地級市が高鉄ネットワークに組み込まれ、西部で初めて「高鉄全通」を実現しました。

一方、企業の分支機能や資本・技術の流動は都市間の産業協力の仕組みを形作っています。杭州の企業は上海や北京、合肥、深圳などに多数の支社を設立し、強力な地域連携を見せています。また、東北では長年、瀋陽・大連の二極構造が中心でしたが、近年はハルビンや長春が台頭し、より多極的な商業ネットワークが形成されつつあります。これらの動きは、安定した大枠の中にも新しい結節点が生まれ、中国の都市ネットワークが「再発見」されていることを示しています。

3、都市住民アクティブ度

都市住民アクティブ度は、人々の日常的な行動や消費活動を通じて都市の活力を測る指標です。今年は「収錢吧中小微商户消費指数」という新しいデータを導入し、街の“煙火気”(生活感やにぎわい)を可視化しました。大湾区、京津冀、長三角といった主要都市圏が引き続き高い数値を示す一方で、福建沿岸や遼中南など一部地域ではオフライン消費が比較的弱いことも明らかになりました。

また、新世代の消費・文化行動が都市活力を押し上げています。大同や瀋陽、ハルビン、張家界などはネット・SNSから話題になった観光都市として人気を集め、ライブ・イベント市場では厦門、徐州、洛陽などが全国順位を大きく上昇させました。さらに映画市場の低迷や、ランニング・夜間消費の拡大など、多様なライフスタイルが都市の活力を形づくっています。成都は依然として中国最大のバーが集まる都市であり、夜間経済の象徴となっています。

4、新経済競争力

新経済競争力は、都市が新しい経済・消費・産業エコシステムを構築する上でどれだけ優位性を持つかを示す指標です。ここ数年、中国の都市は独自の産業エコシステムを育てるべく、転換と革新を重ねています。上場企業はその牽引役であり、都市の競争力を示す指標でもあります。近年では、常州・台州・嘉興といった二線・三線都市も積極的に上場企業を育成し、より高い地位を獲得しつつあります。

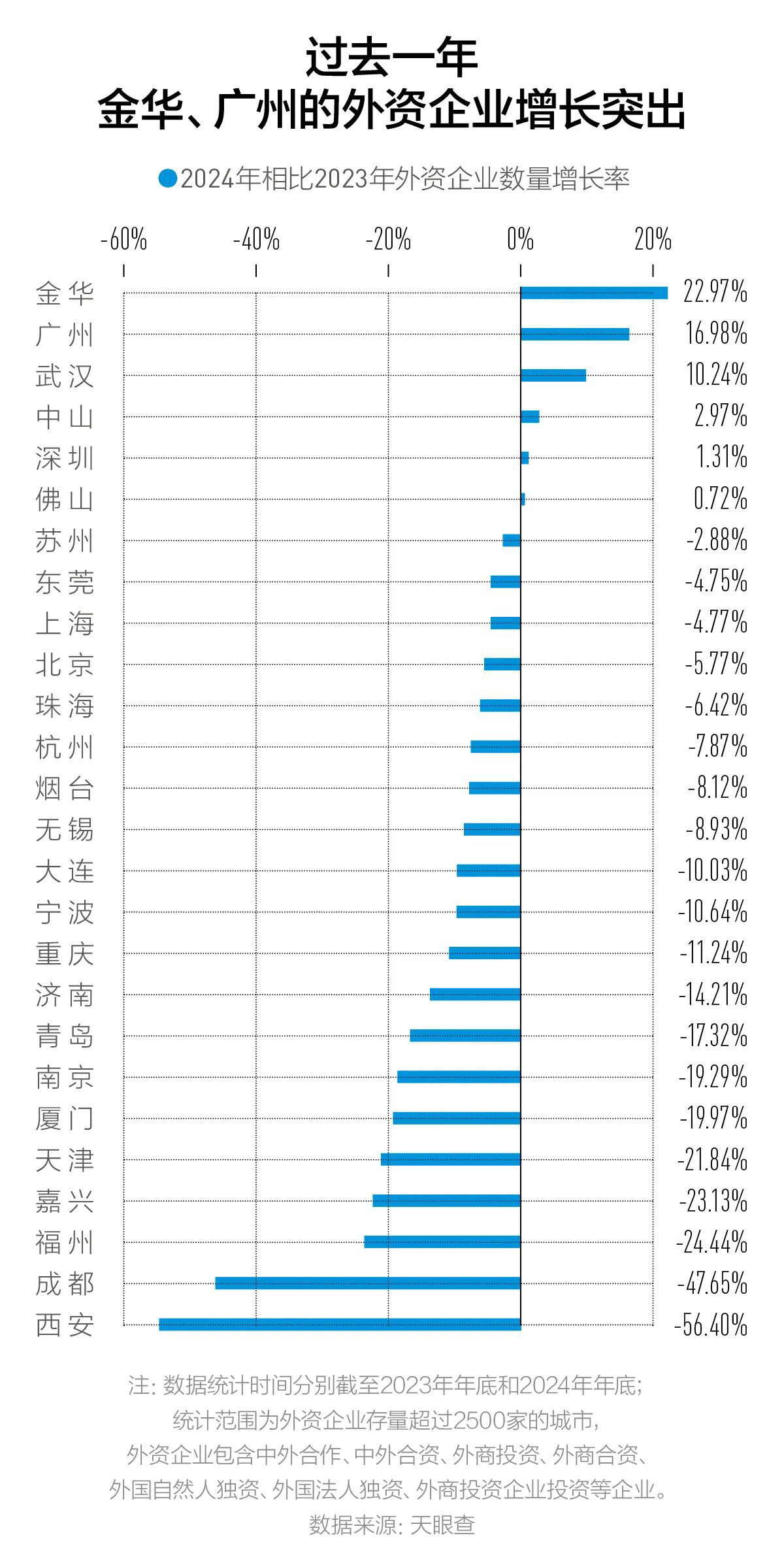

外資企業の動向も都市の競争力を左右する重要な要素です。統計によると、多くの都市で外資企業が打撃を受け、西安や成都では約半数が撤退しました。一方で、金華や広州のように外国貿易を強みとする都市では、外資企業の数がむしろ増加しており、成熟した産業体系と高いレジリエンスを示しました。こうした違いは、都市ごとの産業基盤や外部ショックへの耐性を如実に反映しています。

5、未来性

未来性は、都市が将来にわたり持続的な発展を遂げるための能力を測る指標です。今年は都市が持つイノベーション資源と人材を引き付ける力が特に注目されました。武漢は54の研究機関を擁し、西安や南京もそれに続く数を有するなど、研究開発の強さが新一線都市の競争力を支えています。また特許出願数を見ると、依然として一線都市が全国の成果の大部分を占めており、技術集約型の優位性を保っています。

一方で、二・三線都市も新興産業の資金調達拡大によって新しいチャンスを得ています。さらに、若者の就業意向は経済大省や中西部省会都市への集中が目立ち、これらの都市は地域における人材の中心として注目されています。教育や医療といった公共サービスの充実度も都市の魅力に影響を与え、杭州、武漢、南京が比較的優位に立っています。今後はデジタルガバナンスや人口流動と相まって、地域経済の新たな構図が形作られていくでしょう。

以上が今回の報告の内容となります。

過去のランキングにも興味がある方は、ぜひ下記記事「2024年都市の商業的魅力ランキング」もご覧ください。

2024年都市魅力ランキング